Jeden Morgen die gleiche Szene: junge Madagassen sitzen am Strand vor aufgehender Sonne auf einem Einbaum, den Blick erwartungsvoll auf die Hütten der Backpacker gerichtet. Dem romantischen Kitsch ihrer Silhouetten kann sich kaum ein Fotoapparat entziehen. Doch das Warten auf KundInnen, die zum Tauchen und Fischen mit ans Riff paddeln, ist eine trügerische Idylle. Von der miesen Bezahlung für den Job einmal ganz abgesehen, scheint der Tauch- und Schnorcheltourismus ein Wettlauf mit der Zeit. Das Riff, das entlang Tausender von Kilometern die ostafrikanischen Küsten vor der grabenden Kraft der Wellen des Indischen Ozeans schützt, bröckelt. Die Korallen haben ihr Wachstum mancherorts quasi eingestellt. Meeresverschmutzung wird als wenig präzise Ursache angegeben. Die vielen Millionen Tonnen Korallenriff, die als Baumaterial in Hotelmauern deplaziert wurden, erlauben den Wellen nun an vielen Stellen den Durchbruch. Öl, Abfall, Schlamm und ungeklärtes Abwasser aus Hotelanlagen und Industrie tragen zum Korallensterben bei.

Die Folgen eines zerstörten Riffs sind laut Prognosen drastisch: im schlimmsten Fall würde der ganze ostafrikanische Küstenstreifen, von Mosambik bis nach Somalia, komplett verwüstet, weggerissen und ins Meer gespült - samt der Reisfelder in Flussmündungen, der Kokoshaine und Cashewnussplantagen, von Dörfern und Inseln ganz zu schweigen. Die gesamte Landwirtschaft, wichtigste Einkommensquelle der Bevölkerung, ginge baden. Und ohne Riff ist der Fischreichtum im Küstenwasser so nicht denkbar.

Sicher, das Schnorcheln an sich tut den Korallen kaum weh. Doch die Reise von Europa nach Afrika hat mit dem Riffsterben durchaus etwas zu tun. Tanker, nicht immer die neuesten Modelle, schiffen das Öl in die Häfen von Mombasa und Dar es Salaam, Treibstoff für den zunehmenden Straßen- und Luftverkehr. Und der ist zumindest in Kenia ganz erheblich dem Tourismus zuzuschreiben. Die kilometerlangen Hotelketten an den kenianischen Stränden trüben mit ihren Abwässern das Meerwasser. Die Algen wuchern, während den Korallen die Luft ausgeht. Neben den vor Ort erzeugten schädlichen Stoffen werden globale Klimaveränderungen als Mitverursacher des Riffsterbens angegeben. Und die Belastung der Atmosphäre mit klimaschädigenden Gasen ist ganz erheblich dem Flugverkehr zuzuschreiben, der wiederum zur Hälfte auf den Tourismus entfällt. Da erscheint das illegale »Korallenpflücken« der Beachboys, die durch den Verkauf an Souvenirbuden auf einen Nebenverdienst hoffen, für den Fortbestand der Riffe unerheblich.

Auch die Bevölkerung an Kenias Küsten verbraucht natürlich Wasser, baut Häuser und produziert Müll. Besonders bei sehr komplexen Ökosystemen wie dem Riff gibt es keinen allein verantwortlichen Auslöser der Katastrophe. Nichts ist eindeutig. Jeder scheint mit verantwortlich zu sein. Dabei wird ein wichtiger Unterschied verwischt. Die einen verursachen ihren Anteil an der Meeresverschmutzung aus rein freizeitlichem Vergnügen, die anderen haben aufgrund von Mittellosigkeit keine andere Wahl. Die Bevölkerung kann sich weder Kläranlagen noch Solarstrom leisten. Und der Tourismus, der wahrscheinlich das Fass erst zum Überlaufen brachte und bringt, weist die Verantwortung von sich und verweist auf nicht-ökologische Lebens- und Wirtschaftsweisen der lokalen Bevölkerung.

Tourismus gilt als Kenias wichtigster Devinsenbringer. Ohne die Tauch- und Safaridollars seien die vielen Nationalparks im Land gar nicht zu finanzieren, heißt es. Tourismus als unverzichtbares Mittel, um die Natur zu schützen? Dass die Einnahmen aus dem Parkbesuch den ökologischen Schaden des Riffsterbens und folglich die wirtschaftlichen Verluste einer geschädigten Landwirtschaft und Fischerei nicht wettmachen können, ist eigentlich offensichtlich. Gerade die berühmten Safariparks sind ein Beispiel dafür, wie sowohl innerhalb als auch außerhalb der künstlich geschaffenen Naturschutzinseln das Land vom Tourismus überbeansprucht wird. Die beliebten off-road Fahrten zerstören den Boden. Viele Tiere, z.B. die ohnehin äußerst seltenen Geparden, werden durch die ständig präsenten Fotokameras vom Fressen abgehalten. Straßen und Zäune rund um die Parks behindern die Tierwanderungen. So werden Elefanten und Geparden indirekt zur Inzucht gezwungen.

Der lokalen Bevölkerung, die in den trockenen Savannen ohne Rinder und Ziegenherden nicht leben kann, bleibt der Zugang zu den Wasserstellen in den Parks häufig verwehrt. Die Savannenböden rund um die Schutzgebiete geben längst nicht mehr genügend Futter für die Tiere. Eine Massaifamilie in Tansania besitzt statt der ehemals 1500 Rinder heute noch etwa 90 Tiere - nicht zuletzt, weil ihr Land für die Jagd- und Fotosafaris reserviert wurde. So sind die Einheimischen gezwungen, andere oder zusätzliche Einkommensquellen zu suchen. Im Norden Kenias halten viele junge Männer Ziegen- statt Rinderherden, um durch den Fleischverkauf an die Hotelküchen in den Parks ein wenig Geld zu verdienen. Ziegen fressen im Unterschied zu Rindern junge Bäume, Baumrinde und ganze Büsche und reißen das Gras, statt es abzuweiden. Das Land verödet, erodiert und kahle Böden treten an die Stelle grasbedeckter Weiden. Die Akazien, wichtigste Futterbäume und einzige Bienenweide - werden als Kaminholz oder Holzkohle an die Touristen-Lodges ausverkauft. Die wirtschaftliche Grundlage der Nomaden schwindet damit auch außerhalb der Parks. Der Zusammenhang mit dem Tourismus ist kaum bekannt.

Im weltweiten Durchschnitt können gerade einmal knapp ein Prozent der Urlaubsgelder als Einnahmen für Nationalparks verbucht werden. Für die lokale Bevölkerung, die zumindest teilweise ihre traditionellen Nutzungsrechte innerhalb der Parks verloren hat, bleibt da - auch in Kenia - fast nichts übrig. So versuchen viele durch den Souvenirverkauf etwas dazu zu verdienen. Lederprodukte, die man aus den Häuten der eigenen Tiere herstellen kann, schienen eine andere Alternative zu bieten. Seit die Lederverarbeitung industrialisiert wurde und die Abwässer der Fabrik die Ökologie des Nakuru Sees im Rift Valley durcheinander brachte, sterben die Flamingos. Zu Zehntausenden kommen sie jährlich, um sich von kleinen Krebsen und Rotalgen des Sees zu ernähren. Jetzt fehlt das Futter, die Vögel sind krank. Seit Juni 1999 sind 50.000 Flamingos gestorben.

Die naturzerstörende Wirkung des Tourismus hat häufig mit Müll zu tun. In den Beduinendörfern des Sinai stinkt die Luft nach schmorendem Kunststoff von den Abfallbergen der Hotels, die jeden Liter Wasser in Plastikflaschen ankarren lassen. Ziegen und Kamele gehen am Plastikmahl zugrunde. An der madagassischen Küste basteln - wie vielerorts in Afrika - Kinder aus dem Müll der Hotelanlagen Souvenirs für die Touristen. Autos verschiedener Marken, Motorräder, Klein- und Airbusse werden modellgetreu aus Aludosen nachgebaut. Kunst aus Schrott. Da muss auch mal das Amstelbeer mit Pepsi eine drahtverschlungene Verzahnung eingehen. Die internationale Kundschaft aus Übersee kauft diese typisch madagassischen Souvenirs als Erinnerung an abenteuerliche Überlandfahrten. Zwei oder fünf Mark kostet der umfunktionierte Wohlstandsmüll. Diese Form der Wiederverwertung kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bier- und Ölsardinendosen (in einem Fischerdorf!) extrem unökonomische Verpackungsmaterialien sind – egal ob im Industrie- oder Entwicklungsland. Schon ihre Herstellung ist äußerst umweltbelastend – von dem langen Transportweg bis in die Hotelküchen oder Touristenbars einmal ganz abgesehen.

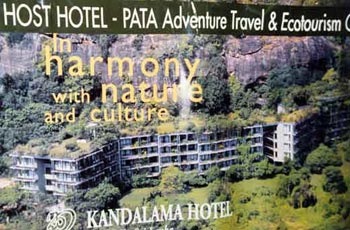

Jetzt werben verschiedene Anbieter für ein ökologisch verträglicheres Reisen. Die Palette reicht von all-inclusive Reisen auf die Malediven - Müllrücktransport inbegriffen - bis hin zur Unterkunft in ökologisch gebaute Regenwaldhäuser mit Schilfkläranlage. Sicher sind unter den Angeboten der »grünen Reisen« große Unterschiede auszumachen, doch ein Faktum wird von allen gleichermaßen unterschlagen: Das Motto vom Ökotouristen, der nicht mehr als die eigenen Fußspuren hinterlassen darf, ist mit jeder Anreise per Flugzeug hinfällig. Jeder Fluggast verbraucht auf dem Weg von Europa bis an den Äquator so viel Energie, wie ein durchschnittlicher Autofahrer in sieben Monaten verfährt. Bei der Verbrennung des Flugtreibstoffs Kerosin bleiben Kohlendioxid, Stickoxide und andere klimarelevante Gase in der Atmosphäre zurück. Es entstehen Ruß und Schwefeldioxid. Immerhin entfallen 60 Prozent aller Reisen und 70 Prozent der Flugkilometer auf den Tourismus. Der Transport von eingeführten Gütern wie Zigaretten, Getränken, Baumaterial und Kloschüsseln noch nicht mitgerechnet. In großer Höhe verweilen die Abgase 500 mal länger und sind wesentlich klimaschädigender als am Erdboden. Wirbelstürme und Flutwellen, wie sie vergangenes Jahr in Papua-Neuguinea, viele Tausend Menschenleben forderten oder ausbleibende Regenfälle auf Borneo, wo Tausende Hektar Regenwald durch anhaltende Brände zerstört wurden, sind mögliche Folgen von Klimaveränderung.

Immer mehr Tourismusunternehmen stellen UmweltberaterInnen ein, die sich um ein ökologisches Image des Reiseangebotes bemühen müssen. Die Strategien, mit denen das Bild von der sauberen, intakten Umwelt wieder hergestellt wird, sind dabei häufig fraglich. Um das idyllische Bild von der »unberührten wilden Unterwasserwelt« vor Kenias Küsten auch weiterhin verkaufen zu können, haben sich die Reiseunternehmen etwas einfallen lassen: Während die Hotelabwässer nördlich von Mombasa den Korallen den Garaus machen, lassen sich die Schnorchelfans für einen Tag mit dem Speedboot in den Kisite Meeresnationalpark südlich der Küstenstadt bringen.

Definitiv haben wir in den letzten 15 Jahren große Fortschritte im nachhaltigen Tourismus gesehen. Es gibt eine große Nachfrage nach Informationen seitens der KonsumentInnen, die in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Während unseres »Hotel-Umwelt Aktionsmonats« im September 2003 wurden gelungene Beispiele in über 200 Medien publiziert und erreichten so über 180.000 Menschen. Signifikant ist die Tatsache, dass KonsumentInnen dazu bereit sind, einen kleinen Betrag zusätzlich zu ihren Reisekosten im Voraus zu bezahlen (der an den Reisefond für nachhaltigen Tourismus geleitet wird); auch die dazu gehörige Websites sind nach wie vor erfolgreich und profitabel (u.a. ecoclub.com und responsibletravel.com). Wir haben darüber hinaus genügend Exempel positiver Beispiele (best practices). Damit könnten wir das Green Hotelier Magazin mit 36 Themen über neun Jahre füllen. Wir vertreiben die Zeitschrift an ca. 4.000 Menschen weltweit und haben unglaublich gute Rückmeldungen.

Aber es gibt auch spezifischere Beispiele. Hilton Hotels sind nun im FTSE 4 Good Index – sie sind damit eine der ersten Reise- und Tourismusbetriebe mit Nachhaltigkeitsindex. Die meisten unserer Mitglieder - sie repräsentieren 11.000 Hotels in fünf Kontinenten - haben nun interne und externe Berichtsschemata und greifen nun auch soziale und kommunale Themen auf, statt einzig umwelttechnische Aspekte abzudecken. Andere Aktivitäten aus dem Privatsektor beinhalten die Initiative von Touranbietern (Tour Operator Initiative), die gerade erst ein Buch über Positiv-Beispiele herausgegeben hat. Es ist aber eher die Industrie, die danach verlangt, viel eher als wir es fordern.

Diesen Monat halten wir ein Forum ab zum »Tourism Code of Ethics« (UN und WTO 1999), um die diversen Wege der Umsetzung in die Praxis zu ergründen. Dass die Geschäftsführer der größten und führenden Hotelketten, Kreuzfahrtlinien, Fluglinien daran teilnehmen ist ein guter Indikator dafür, dass die Industrie Nachhaltigkeit ernst nimmt. Nachhaltiger Tourismus ist jetzt in manchen Geschäften zentral und mehr als nur ein Randthema.

Auch fordern immer mehr Regierungen nachhaltigen Tourismus. Zum Beispiel wären da die Malediven zu nennen, die ein Ressort für nachhaltigen Tourismus haben, das sich mit Umwelt, Landnutzung und kommunalen Themen beschäftigt. Auch Mallorca und die Region um das Baltische Meer legen auf Nachhaltigkeit wert. Natürlich gibt es nach wie vor viel zu tun, aber Regierungen und Betriebe haben in den letzten Jahren vieles weiter gebracht. Ich glaube nicht, dass es sich dabei um Schönfärberei (greenwashing) handelt. Die Unternehmen werden von einer Kombination aus Wettbewerb und dem Druck der AktionärInnen getrieben. Die Tourismusindustrie hinkt zwar mit der Einführung der gemeinsamen sozialen Verantwortung (corporate social responsibility) anderen Industriezweigen hinterher, aber sie folgt anderen nach.

Ich glaube, dass die Bedeutung eines nachhaltigen Tourismus nachgelassen hat. Weil ich die Kämpfe der Basisorganisationen und die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sehr schätze, die sich Schritt für Schritt für Veränderungen einsetzen, möchte ich an dieser Stelle nicht behaupten, dass Tourismus und Nachhaltigkeit grundsätzliche Widersprüche sind. Vielmehr möchte ich ein paar jüngere Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsdebatte im Tourismus nachzeichnen.

Es ist richtig, dass sich der Diskurs um nachhaltigen Tourismus weiterentwickelt hat, sozusagen parallel zur allgemeinen Nachhaltigkeitsdebatte. Doch oft hatte das eher mit rhetorischen Feigenblättern zu tun. Viele Veränderungen in der gegenwärtigen Praxis sind mehr eine Art Krisenmanagement als dass sie für eine langfristige nachhaltige Entwicklung stehen. Das Nachhaltigkeitskonzept hat zum Großteil seinen kritischen Inhalt verloren, was zum Wiederauftauchen der alten, simplifizierenden Gleichung ökonomisches Wachstum bedeute gleichen Wohlstand für alle und nachhaltigen Frieden geführt hat. Dazu kommt, dass Instrumente wie »Gute Regierungsführung« (Good Governance) und »Privat-öffentliche Partnerschaften« (Privat Public Partnerships) den enthusiastischen Fokus auf Nichtregierungsorganisationen der 1990er Jahre nahezu komplett ersetzt haben.

Damit hat für die schrumpfende Anzahl idealistischer ProtagonistInnen von Nachhaltigkeit ein schleichender Untergang begonnen. Nehmen wir zum Beispiel Mallorca, wo die Ökosteuer kürzlich als Hindernis für Tourismuswachstum benannt und daraufhin konsequent aufgehoben wurde. Die Idee von Nachhaltigkeit ist schlichtweg »out«. Konservative Tourismusorganisationen bemühen sich nicht einmal mehr, ein Interesse an Nachhaltigkeit vorzutäuschen. Diejenigen, die sich noch vor ein paar Jahren ganz der Rhetorik der Nachhaltigkeit verschrieben hatten, zögern nicht zu erklären, dass der Zweck von Unternehmen eben das Geschäft sei: »The business of business is business.«.

Sicher, eine Perspektive auf gelungene Beispiele und privatwirtschaftliche, soziale Verantwortung (corporate social responsibility) ist eine feine Sache. Doch ein paar positive Fallbeispiele (best practices) dienen oftmals dazu, den Blick dafür zu trüben, dass misslungene Modelle und Unternehmens-Kriminalität (corporate crime) ein wesentlich größeres Ausmaß haben.

Über Jahre hinweg wurde Ökotourismus, später dann gemeindebasierter Tourismus (community based tourism) und Fairer Handel im Tourismus, als für die BewohnerInnen verträgliche Alternative zum Mainstream beworben. Hat das einen signifikanten Fortschritt für nachhaltigen Tourismus bewirkt? Ich denke nicht.

Außer vom ihrem Nischencharakter leben diese »authentischeren« Tourismusformen hauptsächlich von dem Versprechen, den Marginalisierten Entwicklung zu bringen, wofür diese lediglich ihre Identität investieren müssten.

Doch lokale Gemeinden zu ermutigen, sich für Überlebensstrategien zu entscheiden, die leicht von globalen Erschütterungen, Moden und Trends in Mitleidenschaft gezogen werden, ist eine riskante Sache. Außerdem tragen auch diese Alternativen zu einem exotistischen und kulturalistischen Bild der »Fremden« bei, von dem die »Paradiesindustrie« lebt. Somit trägt Tourismus stark zu einer »Erklärung« bei, die kulturelle Differenzen für die gegenwärtige global-gesellschaftliche Situation verantwortlich macht. Wie Michael Iwand, Direktor für Umweltmanagement vom Reisekonzern TUI auf einer Paneldiskussion zum Thema Tourismus: von »all inclusive« zu »inclusive for all« in Hannover im Dezember 2003 ziemlich ehrlich festgestellt hat: »Tourismus basiert auf Ungleichheit und wir leben damit ziemlich komfortabel«.

Bereits während der 60er Jahre betrachteten Entwicklungsexperten den Ferntourismus als »weiße Industrie ohne Schornsteine« und damit als Modernisierungsstrategie auf die sanfte Art. Allerdings übten Entwicklungsagenturen aufgrund der weithin anerkannten ökologischen und sozio-ökonomischen Folgen des Massentourismus lange Zeit Zurückhaltung in Sachen Tourismusförderung (Backes/Goethe 2003, Ledbury 1997). Die Weltbank baute 1979, als die Schäden nicht mehr zu übersehen waren und Proteste im Süden zunahmen, ihr Tourismusdepartment ab. Die OECD ging 1980 gar so weit zu behaupten, der Tourismus zerstöre den Tourismus. Diese Tendenz kehrt sich seit Anfang der 90er Jahre um. Inzwischen fanden skeptische Sichtweisen auf den Tourismus Eingang in die Nachhaltigkeitsdebatte (Hein 1997), nicht nur auf entwicklungspraktischer sondern auch auf politischer Ebene. Naturschutz- und Entwicklungsorganisationen bastelten an der Konzeption eines Ökotourismus, der als Instrument zur Mitfinanzierung von Naturparks dienen und zudem zur Überwindung der Armut in peripheren Räumen beitragen soll (BMZ 1995, East et al. 1998, Rauschelbach 1998, Aderhold et al. 20001, WTTC 1995). Auch wurde Tourismus seit Mitte der 90er Jahre vermehrt zum Thema internationaler Konferenzen und schließlich verabschiedete die UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) 1999 ein Arbeitsprogramm zu Tourismus und nachhaltiger Entwicklung, das die Einbeziehung aller wichtigen gesellschaftlichen Akteursgruppen (Major Groups) gemäß der Definition in der Agenda 21 hervorhebt und damit das Partizipationsprinzip verankert (multi-stakeholder Ansatz). Die Konvention über die Biologische Vielfalt (CBD) fasste auf ihrer 5. Vertragsstaatenkonferenz 2000 den Beschluss zu Tourismus und Biologische Vielfalt, der neben dem Schutz der Biodiversität eine am Leitbild Nachhaltigkeit ausgerichtete Nutzung und gerechte Verteilung der Gewinne aus der touristischen Inwertsetzung der Natur zum Ziel hat. Selbst die UNO-Konferenz der am wenigsten entwickelten Länder der Welt (Last Developed Countries / LDC’s) hat sich im Mai 2001 erstmals für das Potenzial dieses Wirtschaftszweiges ausgesprochen. Die an den Tourismus geknüpfte Hoffnung vieler Entwicklungsländer ist durchaus auch Resultat der zunehmenden wirtschaftlichen Rezension. Insbesondere Staaten, die von der Weltwirtschaft weithin ausgeschlossen sind, versprechen sich, über den Tourismus an globalen ökonomischen Prozessen partizipieren zu können.

Im Jahr 2002 riefen schließlich die Vereinten Nationen, 35 Jahre nach dem Internationalen Jahr des Ferntourismus, zum Internationalen Jahr des Ökotourismus (IYE) auf. Damit ist das Ende der Phase der Zurückhaltung in Sachen Tourismusförderung offiziell. Mit einem nachhaltigen Ökotourismus sollen Naturschutz und wirtschaftliche Entwicklung künftig an einem Strang ziehen. Erhofft wird eine weitgehend widerspruchsfreie Verbindung von Ökologie und Ökonomie: Die Forderung nach einem nachhaltigen Tourismus als Strategie bzw. eingebetteter Bestandteil einer nachhaltigen (Regional-)Entwicklung zielt auf eine Integration der ökologischen Anliegen (Naturerhalt und Ressourcenschutz) mit sozialen Aspekten (gesellschaftliche Integrität) sowie wirtschaftlichen Ansprüchen (Ergiebigkeit / Beschäftigung).

Die Regierungen insbesondere der Entwicklungsländer, die gemäß der CBD die Souveränität über die biologische Vielfalt innehaben, wollen ihre reichhaltige Natur nicht länger als Gut ohne Marktwert einer unkontrollierten Ausbeutung überlassen und plädieren für eine ökotouristische Inwertsetzung. Entwicklungsorganisationen setzen vermehrt auf das Potenzial des Tourismus im Sinne einkommenschaffender Maßnahmen in peripheren Regionen (Roller 2000). Viele nichtstaatliche entwicklungs- und umweltpolitische Organisationen aus Nord und Süd bezeichnen nachhaltigen (Öko)tourismus als einen offenen Prozess, dessen Ausgestaltung sich unter aktiver Beteiligung der einheimischen Bevölkerung erst noch zeigen und soziale Ziele integrieren müsse. Vertreter Indigener Organisationen machen regelmäßig auf Konflikte mit traditionellen Landnutzungsformen aufmerksam.

Um die Naturschutzakzeptanz der örtlichen Bevölkerung und der Regierungen zu erhöhen, muss Ökotourismus lokale Einkommen generieren und sich darüber hinaus als Instrument zur Mitfinanzierung des Schutzgebietsmanagements eignen (Strasdas 2001, Ellenberg 1997). In (Regional)Entwicklungsplänen werden häufig verschiedene Nutzungsoptionen verglichen, die in aller Regel an definierte Nutznießer gekoppelt sind: Der einmalige Wert einer Abholzung des Regenwaldes beläuft sich in Costa Rica auf 2500 US Dollar pro Hektar. Davon profitieren nur wenige Konzessionäre und vielleicht fällt ein Obulus für die öffentlichen Kassen ab. Der touristische Gebrauchswert liegt beim besonders stark frequentierten Park Monteverde bei 3,6 US-$ pro Hektar. Damit können immerhin 95 Prozent der Parkverwaltungskosten finanziert werden. Allerdings ist Monteverde eine Ausnahme: Die Durchschnittseinnahmen pro Schutzgebiet decken selbst in Costa Rica, das weithin als Ökotourismus-Destination bekannt ist, nur 1,4 Prozent der Unterhaltungskosten (0,25 US Dollar Einnahmen bei 18,5 US Dollar Ausgaben pro Hektar Schutzgebiet). Weltweit werden zwischen 0,01 und 1,0 Prozent der Kosten einer Reise in ein Entwicklungsland für Eintrittsgelder in Naturparks ausgegeben (Gößling 2000) – eine sehr schmale Basis, auf der die Hoffnung der Finanzierung von Naturschutz durch Tourismus baut.

Insbesondere die vielen Paper Parks in den Entwicklungsländern, die ohne Managementpläne und Finanzierung langfristig nicht auf Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung vertrauen können, rücken seither in den Blick ökotouristischer Konzeption. Zu den neuerlichen Entwicklungen im Tourismus gehört zudem die Einrichtung so genannter Eco-Parks in bislang wenig erschlossenen und nicht-naturgeschützten Gebieten. In Bangladesch ist derzeit ein Eco-Park für 2 Millionen Dollar in Planung, der in einem von den Khasi und Garo bewohnten Waldgebiet errichtet werden soll. Die Tourismusbehörde propagiert mit dem Projekt einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung eines der biologisch reichhaltigsten Wälder des Landes. Allerdings setzten die Planer die Vertreibung der hier lebenden 1000 Khasi und Garo Bewohner für den Ausbau der ökotouristischen Infrastruktur voraus. Rechtfertigt wird dieses Vorgehen, indem man den Adivasi Gruppen eine Gefährdung der Waldbestände nachgesagt und ihren Aufenthalt für illegal erklärt - obwohl sie nachweislich seit 1974 Landsteuern bezahlen. Indessen verschweigt die Planung, dass 70 Prozent der Projektgelder auf den Straßenbau und damit der Rodung von Teilen des Waldes für den Eco-Park entfallen. Beispiele wie diese gibt es viele. Ob das Konzept des Ökotourismus nun lediglich rhetorisch verwendet oder eine Umsetzung tatsächlich versucht wird – die Idee ist jeweils die gleiche: (Öko)tourismus soll gegenüber anderen Landnutzungsformen, beispielsweise der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und Brandrodung oder einem schwer kontrollierbaren Holzeinschlag seitens globaler Akteure, eine ökonomisch attraktive und ökologisch tragbare Alternative bieten. Nach dem Motto »use it or lose it« wird die Debatte über eine touristische Entwicklung peripherer Regionen und Naturgebiete beherrscht vom Gauben, eine (öko)touristische Nutzung der biologischen Ressourcen könne diese vor der zerstörerischen Verwertung seitens anderer Landnutzer – örtlicher Bauern wie transnational agierender Unternehmen – bewahren.

Jedoch ist die Frage, wie viel Einkommen der Tourismus bei welcher Belastungsintensität der Naturgebiete im Vergleich zu anderen Wirtschaftsweisen generiert, aus entwicklungspolitischer Sicht zu einfach. Zum einen kann die für einen Tourismus notwendige infrastrukturelle Erschließung, insbesondere Verkehrswege sowie Wasser- und Energieversorgung, durchaus auch andere Akteuren wie Holzeinschlagsfirmen oder migrierende Landwirte anziehen: Tourismus schützt nicht per se vor destruktiven Formen der Ressourcennutzung und die Gefahr einer Mehrfachbelastung durch eine mögliche Parallelnutzung ist abzuwägen. Zum anderen geht es doch, von der Suche nach umweltschonenden Nutzungsformen abgesehen, um eine integrative Verwirklichung ökologischer Anliegen und der gerechten sozio-ökonomischen Gestaltung. Denn eine ausschließliche Orientierung an ökologischen (Vorsorge)Prinzipien ignoriert die Dialektik sozialen Wandels (Hein 1997) und behindert den notwendigen Wandel der Dynamik gesellschaftlicher Selbstorganisation, ohne den eine nachhaltige Entwicklung nicht zu haben ist. Will man also nicht nur rein auf Rentabilität fixierte Kosten-Nutzen Kalkulationen zur Entscheidungsgrundlage für die Erhaltung der Naturressourcen machen, sondern die Problematik der sozio-ökonomischen Lebensverhältnisse und gesellschaftlichen Ungleichgewichte der in den Destinationen lebenden Bevölkerung thematisieren, dann rücken weitere Parameter in den Blick: Erstens die Frage nach der Verteilung des monetären Gesamteinkommens aus dem Tourismus sowie der ökologischen Kosten unter den beteiligten Akteuren: Wer verdient wieviel und wer hat welche Belastungen zu tragen? Zeitens die Frage der Umweltgerechtigkeit in Bezug auf die Nutzung der öffentlichen Güter: Arbeitet Tourismus im Sinne von oder gegen die Bedürfnisse der örtlichen Gemeinden und ihrer Bevölkerung – gerade auch der ärmeren Haushalte? Wer verbraucht wie viele Ressourcen für welche Bedürfnisse? Kann – zusätzlich zu einer schonenden Nutzung der natürlichen Ressourcen – auch Gerechtigkeit in Bezug auf den Zugang zu diesen Gütern realisiert werden? Drittens die Frage der Verwundbarkeit und der Zugangsrechte: Welche Möglichkeiten bleiben den verschiedenen Mitgliedern der örtlichen Gemeinden, mittels Bewältigungsstrategien aus eigenem Vermögen den Unterhalt zu sichern und flexibel auf Krisen reagieren zu können? Sind Land und natürlichen Ressourcen, die für die häusliche (Re)Produktion und den informellen Sektor unentbehrlich sind, auch mit einer touristischen Entwicklung in ausreichendem Maße für alle zugänglich und verfügbar?

Um zu einer entwicklungspolitisch angemessenen Einschätzung (öko)touristischer Entwicklung in peripheren Räumen zu kommen, sind gerade auch die (häufig) nicht monetär fassbaren subsistenznahen Tätigkeiten der Bevölkerung und damit diejenigen »Arbeitsplätze« zu berücksichtigen, die im Zuge touristischer Inwertsetzung gerne stillschweigend vernichtet werden. Gerade Tätigkeiten, die zum Bereich der häuslichen (Re)Produktion zählen (z.B. das Sammeln von Nichtholzprodukten wie Medizinal- und wild wachsender Nahrungspflanzen, Gemüseanbau, Wildtierbewirtschaftung, Bienenweide, kleinhandwerkliche Herstellung von Gebrauchsgütern, Kleinviehhaltung) oder sich im informellen Sektor und in sozialen Netzwerken und Sicherungssystemen bewegen (traditionelle Medizin, Tausch- und Straßenhandel) tauchen in den Statistiken der Volkswirtschaft und der Tourismusplanung in aller Regel nicht auf, sind aber zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Ernährung für viele der ärmeren Familien(mitglieder) unverzichtbar. So liegt der Wert nachhaltig produzierter Nichtholzprodukte Costa Ricanischer Regenwälder bei jährlich 290 US Dollar pro Hektar. Gerade die kleinbäuerlichen Familien und Landlosen sind auf diese Quelle angewiesen. Wenn aufgrund einer touristischen Nutzung von Land die für diese häusliche und informelle Erzeugung notwendigen Produktionsmittel nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zugänglich sind, kann das Maß der Selbstversorgung und Verwundbarkeit erheblich beeinträchtigt werden. Ein paar Jobs als Touristenguide oder Straßenhändler und Souvenirverkäufer, die der Tourismus für einige wenige Gemeindemitglieder ermöglicht, können das infolge des Verlustes von Land(rechten) fehlende, häufig nicht-monetäre »Einkommen« nur selten kompensieren, zumal die touristische Infrastruktur oftmals die Lebenshaltungskosten insgesamt erhöht.

Steigende Preise für Lebensmittel sind vielerorts die Folge touristischer Entwicklung. Die mit dem Tourismus gestiegene Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen wie Transport, Wasser- und Energieersrorgung und Gesundheitsdienste führt leicht zu einer Verteuerung und eingeschränkten Verfügbarkeit für Einheimische mit nur geringem Verdienst. (Mowforth/Munt 1998) Die Preissteigerung kann viele gerade ärmere und aufgrund unsicherer oder fehlender Verfügungsrechte über örtliche Ressourcen und Sozialleistungen sehr verwundbare Familien(mitglieder) treffen, ohne dass sich für sie Möglichkeiten einer Teilhabe oder Teilnahme am touristischen Geschäft realisieren lassen.

Zahlreiche Beispiele zeigen, wie komplex die Prozesse sind, die durch den Tourismus in Gang gesetzt werden können und manchmal erst über Umwege die Existenzgrundlage marginaler Gruppen zusätzlich strapazieren. Oftmals verdienen nur die mit Know-How ausgestatteten Eliten oder Gemeindemitglieder mit formaler Schulbildung am Tourismus (Ashley 2000), wodurch die sozial-ökonomischen Disparitäten zur traditionellen Landarbeit insgesamt zunehmen. Der informelle Straßenhandel mit Souvenirs, Obst oder fast food bleibt häufig die einzige Möglichkeit für viele ärmere Familien, jenseits von Prostitution und Drogenhandel an den Touristinnen zu verdienen. Insbesondere Frauen und Kinder »partizipieren« in eher ungeregelter, unsicherer selbständiger Tätigkeit am Tourismus (Grütter/Plüss 1996, Plüss 2001). Zwar bietet der informelle Sektor in touristischen Regionen eine Fülle von Arbeitsmöglichkeiten, doch fehlen die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen wie Zugang zu Kleinkrediten, Bildung, Sprache u.a., damit die informell Tätigen nicht der Ausbeutung ausgesetzt sind.

Um die früher oder später für die lokale Bevölkerung spürbaren Auswirkungen des Tourismus möglichst umfassend abschätzen zu können, ist neben der Chance auf direkte Einkommen auch der Einfluss des Tourismus auf den Zustand der natürlichen Ressourcen und damit der öffentlichen Güter (Wasser, Vegetation, Fauna und Luft) von Interesse. Betrachtet wird hier die äußerst komplexe Beziehungen zwischen dem touristischen Geschehen und der Biologischen Vielfalt als eine an Land und Landrechte gekoppelte natürliche Ressource. Das bislang überzeugendste Modell, das die vielfältigen Verflechtungen sowohl in zeitlicher als auch räumlicher Hinsicht zu erfassen versucht, legten Caalders et al. (1999) vor. Demnach wirken die verschiedenen touristischen Aktivitäten (unterteilt in An- und Abreise, Mobilität vor Ort, Unterkunft und Freizeit- sowie Erlebnisangebote am Ferienort) über eine Palette von möglichen Einflussfaktoren wie Störung, physischer Kontakt, Eintrag oder Abtrag von Materie und von Biomasse (Flora und Fauna) auf die biologische Vielfalt (Diversität von Genen, Arten, Ökosystemen). Dabei sind vier unterschiedliche Dimensionen der Wirkung und Wechselbeziehung zu berücksichtigen: der touristische Einfluss kann erstens positiv oder negativ auf den Zustand der Biodiversität sein, zweitens von kurz- oder langfristiger sowie drittens von direkter oder indirekter Wirkung sein und viertens lokale oder globale Folgen zeitigen.

Eine direkte Auswirkung ist das Zertrampeln der Vegetation im Hochgebirge durch Besucherströme oder die Störung von wandernden Tierpopulationen in Safariparks oder durch Straßenbau und dichte Verkehrsnetze. Ein Anstieg des Flugverkehrs infolge fortschreitender Erschließung neuer Fernreiseziele hingegen wirkt über die Verschlechterung des Klimas (erhöhter Ausstoß von Stickoxiden und anderen Treibhausgasen) indirekt auf den Zustand der Biodiversität: So können inselartige Bergwälder in semiariden Gebieten, denen eine wichtige Funktion für die Zusatzversorgung der Bewohner von Savannen mit Nahrungs- und Futterpflanzen zukommt, auf eine Klimaveränderung sehr sensibel reagieren (z.B. in Marsabit/Kenia). Auch kann ein Anstieg des Meeresspiegels insbesondere kleinere Inselstaaten erheblich treffen, wenn die meist knappen Süßwasserreserven oder kultivierbare Böden versalzen.

Die Vegetation wird in aller Regel lokal und je nach Art und Dauer der Störung nur kurzfristig geschädigt, wenn nicht gerade hochempfindliche Pfanzengesellschaften wie Regenwälder dauerhaft gerodet oder Hochmoore, Dünen oder alpine Rasen ständig betreten werden. Die Störung von Großwildarten kann weiträumig und langfristig auf den Artbestand Einfluss haben. Aufgrund eines touristisch bedingten erhöhten Verbrauchs von Wasser und Energie mögen ökologische Schäden jenseits der touristischen Zentren verursacht werden, durch eine intensive Energie- und Wassergewinnung, etwa durch Staudammbauten fernab des eigentlichen Verbrauchsortes. Der (Aus)Bau von Staudämmen zur Energiegewinnung und Wasserversorgung steht mit dem Tourismus nicht selten in Zusammenhang. Hinzu kommt oftmals eine lokale Zunahme an Müll und Abwasser, die wiederum für sehr langfristige und sehr weiträumige Auswirkungen verantwortlich sind – etwa wenn Hotelabwässer entlang der Küsten weitgehend ungeklärt in die Meere geleitet werden und die Korallenriffe schädigen.

An den ostafrikanischen Küsten trägt von Kenia bis Mosambik der Tourismus zur Verschlechterung des Zustandes der Korallenriffe bei. Reaktive Stoffe aus Meerwasserentsalzungsanlagen, die Entnahme von Korallenstöcken als Baumaterial und der zunehmende Kreuzfahrttourismus sowie schlecht geklärte Abwässer aus Hotelanlagen sind mit Schuld an dem Verfall der für den Küstenschutz so wichtigen Riffe. Vielerorts ist ein Rückgang des Fischreichtums zu verzeichnen (Gößling 2000), wodurch insbesondere kleinere Fischer Einbußen erleiden und die Versorgung von ärmeren Familien mit billigem Fisch als Haupteiweißquelle gefährdet ist. Grund- und Trinkwasser wird ebenso langfristig wie weiträumig verschmutzt, etwa infolge einer unzureichenden Müllentsorgung oder durch Pestizide, die auf Golfplätzen verwendet werden und über den Bewässerungsfeldbau in die Umwelt und schließlich in die Nahrung gelangen (Pleumaron 1996).

Verlängert man nun das Vernetzungsschema um diejenigen Aktivitäten der in den Destinationen lebenden Bevölkerung, die direkt oder indirekt, kurz- oder langfristig vom Zustand der Biodiversität abhängen, so lassen sich die Auswirkungen des Tourismus auf den Lebensunterhalt der Bevölkerung vage abschätzen. Da hier gerade auch solche Tätigkeiten Berücksichtigung finden, die dem informellen oder reproduktiven Bereich zuzuordnen sind, könnte ein solches Schema die entwicklungspolitische Dimension des Tourismus vergleichsweise besser darstellen, als beispielsweise die bloße Gegenüberstellung einer touristischen Nutzung mit der statistisch in Kubikmetern und Deviseneinnahmen bezifferbaren Forstwirtschaft oder agrarindustriellen Viehhaltung. Auch die staatlichen Einnahmen durch die Vergabe von Schürfrechten für Bodenschätze oder aus der Erdölförderung sind hier zu nennen. Ihre im Sinne der Regionalentwicklung oftmals ebenfalls nicht förderliche Realisierung berechtigt alleine noch nicht zu einer Tourismusförderung: Das Argument des kleineren Übels ist brisant, schließt doch Ökotourismus die Fortführung nicht-nachhaltiger Nutzungsweisen oftmals gar nicht aus. Dies gilt für globale Akteure ebenso wie für örtliche Nutzungsgewohnheiten, insbesondere wenn lokale Akteure nicht angemessen am Tourismus partizipieren können (Strasdas 1999). Gegebenenfalls kann erst die kumulierte negative Wirkung durch eine gleichzeitige Ausübung lokaler Landnutzung und touristischer (oder anderer wirtschaftlicher) Aktivitäten die ökologische Tragfähigkeit ins Wanken bringen. In diesem Fall stellt sich die heikle soziale Frage, wer wie viele Ressourcen für welche Bedürfnisse verbraucht und wer die Macht und Durchsetzungskraft hat, Prioritäten zu setzen, Nutzungsbeschränkungen zu definieren und durchzusetzen.

Während der Tourismus ein ureigenes Interesse an der Erhaltung von Natur und Landschaft beteuert, machen sich die mobilen Reiseanbieter mit der Erschließung immer neuer Fernreiseziele in immer abgelegenere Gegenden von einer Verbauung oder gar Zerstörung der Landschaft ein Stück weit unabhängig. Auch funktioniert das Bild über die »wahre Wildnis«, mit dessen Hilfe der Tourismus vermarktet wird, weitgehend losgelöst vom tatsächlichen Umweltzustand der Feriendestinationen. Solange weiße Sandstrände, Sandwüsten und Wasserfälle als optische Blickfänge in Werbeprospekten, auf Postkarten und Urlaubsfotos fungieren, trübt eine schlechte Wasserqualität oder die Veränderung sensibler Ökosysteme die Wahrnehmung der Reisenden kaum. Aus der Sicht der Tourismuswirtschaft sind touristische Produkte – und dies sind Räume – so flexibel zu halten, dass sie sich den Kundenwünschen anpassen. Diese Räume bzw. Zieldestinationen werden von externen Prozessen und Praktiken geformt (Wöhler 1999), während die Lokalität, gelobt als Standortvorteil, häufig nur der Verzierung dient.

Insofern trifft das proklamierte Interesse der Tourismusindustrie für eine Erhaltung der Natur nur bedingt die Realität der im globalen Wettbewerb stehenden Tourismusunternehmen. Hingegen herrscht in Bezug auf die lokale Landnutzung eine sehr enge wechselseitige Beziehung: Eine Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt (sei es durch eine Veränderung der Vegetation im Hochgebirge durch Treckingtourismus oder Abholzung, sei es die Abnahme der Fischbestände durch ein partielles Korallensterben infolge Wassertrübung) oder der Verlust von Landrechten infolge touristischer Nutzung führt dort, wo viele Menschen direkt und in eigener Verantwortung diese natürlichen Ressourcen bewirtschaften, oft unvermutet zu wenig kompensierbaren Auswirkungen.

»Zwei Dinge überleben eine Atomkatastrophe: Kakerlaken und nun auch noch GATS.«

Mit dieser drastischen Aussage fasste ein Delegierter eines Entwicklungslands seinen Eindruck bezüglich der Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) in Cancun zusammen. Damit brachte er eine der größten Befürchtungen der KritikerInnen des Abkommens auf den Punkt: einmal eingegangene Liberalisierungsverpflichtungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden und nationale Regierungen somit den Ausverkauf der touristischen Ressourcen weiter betreiben. Zugleich können die Mitgliedstaaten glaubhaft machen, ihnen seien für eine ökologischere oder sozialere Politik die Hände gebunden. De facto können sie durch Sanktionsinstrumente der Welthandelsorganisation (WTO) international unter Druck gesetzt werden. Damit würde jegliche Hoffnung auf eine demokratische oder lobbypolitische Gestaltbarkeit nationaler Gesetzgebung zunichte gemacht und der Zwang zur Liberalisierung zementiert.

Während aus diesen Gründen die Liberalisierung von Sektoren wie Gesundheitsversorgung, Bildungswesen oder Wasser von Seiten der Süd-Regierungen teilweise vehement kritisiert wurde, stieß die Einbeziehung des Tourismussektors in der GATS Agenda nicht auf Widerstand. Speziell zum GATS waren die Spaltungen zwischen den Verhandlungspartnern dort weniger tief gewesen als zum Beispiel im Landwirtschaftsbereich. Im Gegenteil, der Sektor »Tourismus und reisebezogene Dienstleistungen« ist einer der Dienstleistungssektoren mit den bislang weitreichendsten Liberalisierungs-Verpflichtungen.

Mitursächlich dafür ist das traditionell positive Image des Tourismus als Devisenbringer, Wachstumssektor und sogar Mittel zur Armutsbekämpfung. Zudem ist der Tourismus für viele Länder einer der wenigen Bereiche, in dem sie tatsächlich etwas Substantielles in Verhandlungen anzubieten haben. Gefahren für sensible Ökosysteme und sozioökonomische Auswirkungen auf die vor Ort lebenden Menschen werden demgegenüber verkannt. Bislang ist Tourismus weltweit einer der am wenigsten regulierten Sektoren. Weder Regierungen noch Verhandlungsführer scheinen zu glauben, dass mit der Präsenz des Tourismussektors im GATS Fragen öffentlichen Interesses involviert sind, so Benny Kuruvilla von der tourismuskritischen Organisation Equations.

Die Folge von weitreichenden Liberalisierungsverpflichtungen ist, dass der Handlungsspielraum regionaler oder lokaler Regierungen eingeengt wird. Eine lokale Gesetzgebung, welche die Anzahl der Anbieter oder Nachfrager, sowie den Wert oder die Anzahl der getätigten Transaktionen oder Dienstleistungen limitiert, könnte damit von der WTO als Verstoß von indischer Seite gegen das Prinzip des Marktzugangs geahndet werden. Dass bei einer Entscheidung vor dem WTO- Streitschlichtungsgremium soziale und ökologische Belange für wichtiger erachtet werden als die ökonomischen Prinzipien einer progressiven Liberalisierung, ist jedoch kaum zu erwarten. Ähnliches gilt für das Inländerprinzip, demzufolge ausländischen Investoren die gleichen Rahmenbedingungen für die Schaffung eines touristischen Angebots bereitgestellt werden müssen wie kleinen lokalen Unternehmen. Der Bau eines Hotels in der touristisch genutzten Zone eines Nationalparks könnte unter Umständen trotz akuter Wasser- oder Landknappheit durchgesetzt werden, sobald ein Hotel vor Ort gebaut wird, da ein ausländischer Investor sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen könnte. Eine Regierung wäre verpflichtet den Investor auch gegen die Interessen der lokalen Bevölkerung zu verteidigen, will sie keine Sanktionen der Welthandelsorganisation (WTO) riskieren. Zudem zielen Verhandlungspartner wie die EU darauf ab, Ausnahmeregelungen in zukünftigen Verhandlungen tendenziell aufzuheben. Der Wunsch nach Veränderungen von Verpflichtungen kann zwar mit dreimonatiger Frist nach dreijähriger Bestandszeit angekündigt werden, muss aber mit allen betroffenen Verhandlungspartnern abgesprochen werden, die gegebenenfalls entschädigt werden müssen. Das können sich viele Entwicklungsländer jedoch ebenso wenig leisten, wie Sanktionen durch die WTO. Damit sind die Verpflichtungen quasi unumkehrbar.

Während also auf der einen Seite im Glauben an die höhere Effizienz des privaten Sektors die Handlungsspielräume lokaler Regierungen eingeschränkt werden, berufen sich auf der anderen Seite große Reisekonzerne, wie zum Beispiel der deutsche Marktführer TUI, gerne auf die politischen Rahmenbedingungen. Der Umweltbeauftragte der TUI, Wolf Michael Iwand brüstete sich beispielsweise damit, dass die TUI die vor Ort geltenden Gesetze beachten würde. Die Regierungen der jeweiligen Destinationen müssten dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmten, die Tourismusbranche sei schließlich nur für das »business« zuständig. Durch die Zustimmung der Reiseindustrie sowie der Welttourismusorganisation (WTO-OMT) zu beschleunigter Liberalisierung gerät diese Argumentation allerdings in Widersprüche.

Nun hat es weltweit immer schon den Ausverkauf von Ressourcen an sowohl nationale als auch internationale Tourismusunternehmen gegeben. Dabei wurde das Land oder sonstige Ressourcen für die Entwicklung touristischer Infrastruktur von Unternehmen oder Regierung entweder stillschweigend angeeignet oder verkauft und die lokale Bevölkerung »zum Wohl der gesamtvolkswirtschaftlichen Entwicklung« vertrieben oder ihre Nutzungsrechte eingeschränkt. Diese Praxis existiert bis heute. In der Logik der Entwicklungsförderung durch Tourismus wetteifern die Regierungen miteinander, Investoren die günstigsten Bedingungen anzubieten - von Steuerbefreiungen, der Bereitstellung teurer Infrastruktur bis hin zu niedrigen ökologischen und sozialen Standards. Neu ist dagegen die zunehmende Institutionalisierung der Aneignung touristischer Ressourcen durch große Konzerne innerhalb des Welthandelsregimes. Sie ermöglicht es Regierungen, Kritik von sozialen Bewegungen und NGOs abzuweisen und die soziale und ökologische Verantwortung an das Spiel der marktwirtschaftlichen Konkurrenz zu delegieren.

Dass sich die Proteste von NGOs in erster Linie gegen die zunehmende Institutionalisierung durch GATS richten, zeugt jedoch in erster Linie vom Glauben an die Beeinflussbarkeit der jeweiligen Regierungen. Aus mehreren Gründen erscheint dieser Fokus zu eng. Erstens wird die Liberalisierung und Privatisierung des Tourismus auch unabhängig von internationalen Regelwerken durch die jeweiligen Regierungen vorangetrieben. Tourismusentwicklungspläne, Initiativen für Infrastrukturentwicklung und hochdotierte Marketingkampagnen gehen im wesentlichen aus Tourismusministerien der lokalen und nationalen Regierungen hervor. Hier greift die Fokussierung auf GATS zu kurz, da sie die nationalen Regierungen im positiven Sinne – und gegen alle machtvollen Interessen der Industrie – als beeinflussbar begreift.

Zweitens werden in der Diskussion oftmals nationale Investitionen gegenüber internationalen idealisiert. Der Anti-GATS-Diskurs trägt teilweise sogar nationalistische Züge. Dabei werden zum Beispiel in Indien die sozial und ökologisch unverträglichsten Investitionen im Tourismus durch indische Unternehmen getätigt. Hier sei das Beispiel der SAHARA Group genannt, die derzeit in ein Millionen Dollar schweres Floatel (schwimmende Hotel-Insel) im Sunderbans Nationalpark investiert. Dort wird lokalen Fischern der Zugang zu bestimmten Stränden verwehrt und ihnen damit der Lebensunterhalt entzogen.

Drittens gerät mit dem engen Fokus auf GATS die Frage, ob der Tourismus tatsächlich zu einem »nachhaltigen Entwicklungsfaktor« reformiert werden kann, aus dem Blick. Dort, wo ein liberalisierter Tourismus schlecht ist, müsse es dementsprechend einen geregelten Tourismus geben, der als »nachhaltiger Tourismus« die Probleme von unsozialer Entwicklung und Umweltzerstörung in den Griff bekommt. Gerade von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wird häufig versucht, die Quadratur des Kreises von ökonomischer Entwicklung und Naturschutz mit der magischen Formel des »nachhaltigen« Tourismus herbeizuzaubern. Benutzt werden dafür Best-Practice-Nischenprodukte, die aus dem Kontext gerissen und als Musterlösungen zur Replizierbarkeit angepriesen werden. Oft werden dabei alte Mythen neu aufgelegt.

Selbst wenn Projekte auf lokaler Ebene wichtige Erfolge in puncto sozialer Gerechtigkeit erzielen, bleibt nicht nur ihre langfristige Nachhaltigkeit sondern vielmehr noch ihre massenhafte Anwendung offen. Am viel beschworenen Musterbeispiel Prainha do Canto Verde in Brasilien lassen sich einige Dimensionen gerade rücken. Das Projekt für gemeindebasierten Tourismus in Prainha konnte erst entstehen, nachdem die lokale Bevölkerung sich gegen Großinvestoren zur Wehr gesetzt und die Landnahme für touristische Entwicklung erfolgreich verhindert hatte. Die maximale Touristenanzahl wurde auf Tausend pro Jahr festgelegt und die Einnahmen aus dem Tourismus dienen vor allem der Finanzierung von Gemeindeaktivitäten. Die ökonomische Haupteinnahmequelle der 1100 Einwohner von Prainha do Canto Verde ist nach wie vor nicht der Tourismus, sondern der Fischfang. In Brasilien machen jährlich neun Millionen. ausländische und 65 Millionen inländische TouristInnen Urlaub. Allein bei dieser Anzahl steht in den Sternen, wie dieses Beispiel generalisierbar sein könnte, selbst wenn es nicht kommerziellen Trends und machtvollen Interessen entgegenstünde. Die Gefahr besteht, dass wichtige soziale Kämpfe auf diese Weise als Feigenblatt für die Tourismusförderung missbraucht werden.

Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) legt die Gleichbehandlung in- und ausländischer Anbieter im Tourismussektor fest. Kleine Reiseunternehmen treten nun weltweit mit großen Konzernen in Konkurrenz. Dabei wird die staatliche Steuerung zum Schutz von Sozialstandards ebenso erschwert wie die politischen Entscheidungsrechte lokaler Regierungen ausgehebelt.

FernWeh: Welche Rolle spielen Dienstleistungen im Tourismus?

K.T. Suresh: Tourismus ist eine äußerst komplexe Industrie, zu der eine kostspielige Infrastruktur mit Flughäfen, Verkehrswegen und die ständige Verfügbarkeit von Wasser und Elektrizität gehört. Kaum eine Regierung im Süden kann ihren Aufbau finanzieren; bzw. sie kann es nur auf Kosten von Basisdiensten für die Bevölkerung wie Bildung und Gesundheit, Wasser- und Energieversorgung. Das erhöht die Lasten für die Bevölkerung zusätzlich: Durch den Tourismus verwandeln sich landwirtschaftliche Flächen in Golfanlagen, knappes Wasser wird in Swimmingpools geleitet, die Preise für Grundnahrungsmittel steigen.

Die vielfache Überschneidung tourismusrelevanter Dienstleistungen mit anderen Sektoren wie Transport, Finanzwesen, Gesundheit, Telekommunikation und Bauwesen macht eine Abschätzung der Folgen des GATS extrem schwierig. Die derzeitige Praxis der Vergabe von Lizenzen für Restaurantbetriebe an ausschließlich lokale Anbieter in Goa ist ein klarer Verstoß gegen die von Indien eingegangenen GATS-Verpflichtungen. Die Struktur des Tourismussektors hat zur Folge, dass in touristischen Gebieten auch andere Versorgungsleistungen mitbetroffen sind. So schloss die Privatisierung der Wasserversorgung in Puerto Rico 1995 arme Gemeinden von der Wasserzufuhr aus, während US-Militärbasen und Tourismusanlagen unbegrenzte Versorgung genossen.

FernWeh: Nach dem Prinzip der »Inländerbehandlung« sollen aus- und inländische Anbieter touristischer Dienstleistungen gleichgestellt werden. Bilaterale Zugeständnisse für einen freien Handel mit Dienstleistungen oder auch Steuerbefreiungen für ausländische Investoren hat es aber schon vorher gegeben. Was ändert sich mit dem GATS?

Suresh: Seit 1995 sind 120 der 140 WTO-Mitglieder Verpflichtungen in mindestens einem der Subsektoren touristischer Dienstleistungen eingegangen. Sicher haben einige Länder bereits vorher einen höheren Grad an Liberalisierung erreicht. Das Entscheidende aber ist, dass sie nun Verpflichtungen in einem gesetzlichen Rahmen eingehen, die weitreichende Konsequenzen für die nationale und lokale politische Steuerung haben. Die betroffenen Dienstleistungen sind nicht länger nationaler Politik unterstellt. Jeder Vorteil, der kleinen Tourismusanbietern gewährt wird, muss aufgrund des GATS-Prinzips der Gleichbehandlung von in- und ausländischen Anbietern auch allen großen multinationalen Veranstaltern gewährt werden. Damit weist GATS jede politische Maßnahme ab, die eine Gewinnbeteiligung der lokalen Bevölkerung am Tourismus ermöglichen würde. Wenn aber nicht nur finanzstarke Unternehmen profitieren sollen, sind innerstaatliche Steuerungsmechanismen zum Schutz der Umwelt, zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen oder zum Schutz von Arbeitsbedingungen unverzichtbar.

Laut Artikel VI dürfen Lizenzvergaben oder technische Standards keine unnötigen Hindernisse für den Handel mit Dienstleistungen darstellen. Die Regierungen werden die Anzahl an Golfplätzen in einer Region nicht länger limitieren können. Damit werden lokale Entscheidungsbefugnisse als Bestandteil demokratischer Verfassung überall in der Welt an die Bürokratie der WTO und ihr undemokratisches Schiedsgericht in Genf transferiert. Wenngleich GATS erfolgreich als »Handels«-Abkommen maskiert ist, so geht es doch weit über Handelsfragen hinaus und schreibt universelle Regeln für die inländische Ökonomie vor. Es ebnet den Weg für eine massive Einmischung in die Politik der einzelnen Länder und erodiert die ökonomische Souveränität von Entwicklungsländern, indem ihre Prioritäten reglementiert und ihr Streben nach Selbständigkeit gehemmt wird. Die Anwendung der Freihandelsregeln auf Dienstleistungen, die mit der sozialen Verpflichtung zur Sicherung von Grundbedürfnissen bislang vom Staat gestellt wurden (Wasser, Gesundheit u.a.), wird nur diejenigen profitieren lassen, die sie sich noch leisten können. Ein System, das einzig von der Zahlungsfähigkeit der Menschen bestimmt wird, erreicht die notwendige Basisversorgung der Armen nicht. Regierungen werden bald wichtige Teile ihrer Ökonomien in den Händen multinationaler Unternehmen wiederfinden. Ein großes Risiko besteht insbesondere für die ärmsten Länder, wo die Grundversorgung nicht als profitables Geschäft gilt.

FernWeh:Wie sieht das konkret aus?

Suresh: Wenn die Wälder in den »Western Ghats« in Indien – einer der hot spots biologischer Vielfalt weltweit – dem Bau einer »ökofreundlichen« Holiday Inn-Anlage im Wege stehen, kann man die Bäume vergessen. Die Rolle der Staaten ändert sich dahingehend, dass sie eine unbegrenzte Versorgung für den verschwenderischen Konsum internationaler Hotelketten garantieren müssen.

Die Gleichbehandlung in- und ausländischer Anbieter bedeutet, dass die Regierungen Instrumente zur Förderung ihrer einheimischen Unternehmen wie z.B. Subventionen und Steuerbefreiung verlieren, da ausländische Anbieter gleiches Anrecht auf diese Vorzüge haben. Der Abbau bestehender Restriktionen bezüglich des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs kommt einem Verlust über die Kontrolle des Transfers von Profiten gleich.

FernWeh: Das GATS verspricht Wachstum im Tourismussektor gerade auch für Entwicklungsländer. Zu Recht?

Suresh: Das GATS ignoriert für die Entwicklungsländer ganz entscheidende Punkte: die Frage nach wettbewerbsverzerrenden Handelspraktiken durch dominante Anbieter aus dem Norden; ebenso das Problem des Devisenabflusses durch die Rückzahlung von Krediten, durch den Transfer von Einnahmen an ausländische Filialen und ihrer immensen Werbeetats, oder durch den Kauf technischer Ausstattung und exklusiver Waren, um den Bedürfnissen der internationalen TouristInnen gerecht zu werden. Der erhoffte positive Effekt auf die Außenhandelsbilanzen von Reiseländern im Süden wird gering ausfallen. Denn kein Versuch, einen Anteil der Gewinne im Land zu halten oder lokale Anbieter zu stützen, hält dem Streitschlichtungsverfahren der WTO stand. Selbst die staatliche Bedarfsprüfung der »Economic Needs Test« für Anbieter von Hotels und Unterkünften wurde jüngst als ein Hindernis in der Liberalisierung des Tourismussektors verurteilt. Ironischerweise ist es derselbe Test, den die EU und andere Industrieländer als protektionistische Maßnahme verwenden, um zu verhindern, dass Arbeitskräfte aus dem Süden die gleiche Mobilität erhalten wie sie Kapital zugestanden wird.

FernWeh: Warum ist Indien dann überhaupt Verpflichtungen eingegangen?

Suresh: Man nahm an, dass einige der Schutzklauseln im GATS, z.B. bei Zahlungsbilanzproblemen, zur Wirkung kämen. Allerdings sind diese Schutzregeln bislang rein fiktiv, und einige Industrieländer stellen sie grundsätzlich in Frage. Die WTO ist nicht bemüht, ihre Notwendigkeit nachzuweisen: Selbst nach über 6 Jahren hat weder die WTO noch die indische Regierung irgendeine Studie zu den Auswirkungen von GATS getätigt.

FernWeh: Artikel IV des Abkommens berücksichtigt die ungleichen Ausgangsbedingungen von sogenannten Entwicklungs- und Industrieländern. Welche Folgen hat dies?

Suresh: Der Artikel besagt, dass eine erhöhte Partizipation von Entwicklungsländern am Tourismusgeschäft durch eine Stärkung ihrer einheimischen Dienstleistungskapazitäten erzielt werde. Diese beruhe auf einem verbesserten Zugang zu Verteilungswegen und Informationsnetzwerken sowie auf dem Marktzugang zu denjenigen Sektoren internationaler Dienstleistungen, die für Entwicklungsländer von besonderem Interesse seien, wie z.B. der »grenzüberschreitende Verkehr natürlicher Personen«. Leider führten de facto alle bisherigen Verpflichtungen zu einer deutlich ungleichen Anteilhabe der Entwicklungsländer am Prozess der Globalisierung. Denn die Passagen im GATS, welche ihre Anliegen berücksichtigten, wurden zu den Ausnahmeregelungen verbannt.

FernWeh: Wie konnte es so weit kommen? Die GATS-Verhandlungen werden schließlich als bottom-up Ansatz bezeichnet.

Suresh: Sicher, aber ein ehrlicher bottom-up Vertrag sollte die Interessen der Staaten und der lokalen Regierungen reflektieren. In den meisten Ländern haben die lokalen oder bundesstaatlichen Regierungen keinen blassen Schimmer, wozu sich ihr Staat verpflichtet hat. Doch der Einfluss auf das tägliche Leben und lokale Entscheidungs- und Mitbestimmungsgremien ist enorm. Die GATS-Verpflichtungen einiger Länder sind ein Verstoß gegen ihre eigene Verfassung, wie z.B. in Indien.

FernWeh: Einige Entwicklungsländer schlagen ein so genanntes Tourismus-»cluster« vor, das verschiedene Dienstleistungen zu einem Paket zusammenfasst, über das dann insgesamt verhandelt wird. Wie ist es zu verstehen, dass dieser Vorschlag ausgerechnet von Seiten der Zielländer kam?

Suresh: Dieser Vorschlag enthält Passagen zum wettbewerbsschädigenden Verhalten großer Konzerne, zu den bislang nicht durchgeführten Prüfungen sozialer und ökologischer Auswirkungen und zum grenzüberschreitenden Dienstleistungsangebot. Zugang und Nutzung von Informationssystemen wie Computer-Reservierungssystemen, die zur Sicherung der Nachfrage extrem wichtig sind, sollen transparent sein. Diese Themen sind für Entwicklungsländer sehr bedeutsam.

Allerdings würden mit dem Cluster-Ansatz eine ganze Reihe von tourismusverwandten Subsektoren in einem Schub liberalisiert. Damit würde die Liberalisierung extrem beschleunigt. Besonders gefährlich ist der Einbezug von nicht tourismusspezifischen Sektoren wie medizinische Versorgung, Elektrizitätsversorgung oder Umweltdienstleistungen. Bereiche wie Transportwesen oder Naturschutz werden gar als tourismuscharakteristische Sektoren genannt. Hier kann die Privatisierung ein unerwünschtes Nachspiel für den Schutz sensibler Gebiete haben, wenn sich der Fokus von Schutz und Erhaltung hin zum Profit verschiebt. Und es gibt weitere Schwachpunkte des Cluster-Ansatzes: Er schweigt über die Pflichten der NutznießerInnen ebenso wie über die Rechte der besuchten Gemeinden. Es wird nicht berücksichtigt, dass global einheitliche Standards kleine Akteure im Tourismus leicht verdrängen können.

FernWeh: Welche Auswirkungen hat die Liberalisierung der Dienstleistungen für die lokalen Gemeinden?

Suresh: Bevölkerungsgruppen in den vom Tourismus betroffenen Zielländern ignoriert das GATS vollkommen. Menschenrechtsverletzungen, die im Umfeld des Tourismus Frauen, Kinder und lokale oder indigene Gemeinden treffen, werden in dem Abkommen nicht erwähnt. Abwertung traditioneller Beschäftigungsstrukturen, Inflation und Zerstörung von Lebensgrundlagen sind die Folge. Das GATS müsste diese komplexen Zusammenhänge anerkennen und aufhören, Tourismus ohne jeden Vorbehalt in ein internationales Handelssystem einzubauen.

Seit der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger die nunmehr über 40 jährige Kritiktradition am Tourismus einleitete, sind viele Einsichten gewonnen worden. Insbesondere ist die ausweglose Devise »Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet« (Enzensberger) mittlerweile einem Konzept gewichen, das auf eine Trips-for-a-better-world-Mentalität setzt. Dahinter steht die Idee, den TouristInnen das Gefühl zu vermitteln, durch ihre Reise »aktiv als Mitschöpfer des gastlichen 21. Jahrhunderts aufzutreten” (BUND/Misereor in: Zukunftsfähiges Deutschland, 1996). Offensichtlich erfuhr die Rolle der TouristInnen eine Umbewertung: Von der frühen tourismuskritischen Sicht zu »unbegrenzt manipulierfähigen Objekten der Tourismusindustrie und zum bloßen Abklatsch gesellschaftlicher Zwänge« reduziert (J. Bertram), stilisieren umwelt- und entwicklungspolitisch engagierte Kreise die Touristen nun gerne zur »Kraft, die das Reisegeschehen grundlegend umgestalten könnten« (Jost Krippendorf 1987). Wie kam es dazu und wie sind die Ansätze für einen besseren Tourismus zu bewerten?

Animiert von Jost Krippendorfs Beitrag »Die Landschaftsfresser« und mit der Frage von Robert Jungk »Wie viele Touristen pro Hektar Strand« (1980) gewann das aus der Ökologie stammende Konzept begrenzter Tragfähigkeit auch im Tourismus Anerkennung. Die Forderung, über eine Besteuerung von Kerosin den Flugverkehr zu verteuern, Pläne zur »Besucherlenkung” in Naturgebieten oder umweltpolitische Auflagen wie Kläranlagen für Hotelbauten sind erste Ergebnisse dieser Debatte.

Die Initiative »Tourismus mit Einsicht«, zu der sich in den 80er Jahren eine Reihe umwelt- und entwicklungspolitisch engagierte Organisationen zusammenfanden, formulierte schon früh einen Wertekodex, der Reisende und Reiseanbieter zu Rücksichtnahme gegenüber Kultur und Natur aufforderte. Die Entdeckung der Mitverantwortlichkeit der TouristInnen, inspiriert durch die Kritik der Umweltbewegung am ressourcenverschwenderischen Konsummodell, eröffnete neue Handlungsperspektiven. Nicht die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die das »massenhafte Reisen« hervorbringen, sondern die individuelle (Ab)Wahl von besseren und schlechteren Reiseangeboten galt es zu organisieren. Ein wachsendes Know-how von kritischen TourismusexpertInnen und das gestiegene Umweltbewusstsein der KonsumentInnen wurde in Form von Labeln und Gütesiegeln gebündelt, wie das mit den Jahren wachsende Angebot an »grünen Koffern, blauen Flaggen« und anderer Labels zeigt. Hinter der heutigen Vielzahl an Umweltgütesiegeln, Wettbewerben und Öko-Tourismuspreisen steht die Einsicht, dass sich mit den Katastrophenszenarien die positiven Erlebnisse der Reisenden nicht wegtheoretisieren lassen. Das Thema Reisen und Umwelt galt es, »aus der Müsliecke herauszuholen und in ein schickes, fetziges Produkt umzuwandeln«. Die Urlauber müssten es »attraktiv finden, die Umwelt im Urlaubsgebiet schonend zu behandeln« (Lassberg 1997).

Im Laufe der Jahre sind eine ganze Reihe von Ansätzen und Ideen ausprobiert worden, die sich an alle beteiligten Akteure richten und die nachteiligen Auswirkungen des Tourismus von zwei Seiten in die Zange nehmen: auf der rahmensetzenden tourismuspolitischen Bühne ebenso wie über die individuellen Handlungsspielräume der Reisenden, aber auch der Anbieter. Die tourismuspolitischen Vereinbarungen, Abkommen und Strategiepapiere, die für Umweltentlastung und soziale Gerechtigkeit oder Arbeitsschutz stehen, kommen dabei nur schleppend voran oder zeitigen aufgrund des unverbindlichen Charakters nicht die erwünschte Wirkung. Zumindest arbeiten die auf Liberalisierung und Marktöffnung ausgerichteten Verpflichtungen, die im Tourismussektor von der Welthandelsorganisation vorangetrieben werden, ständig gegen eine Ausgestaltung des Tourismus, wie sie beispielsweise von der Un-Kommission für Nachhaltige Entwicklung oder auch in dem Beschluss über Tourismus und Biodiversität vereinbart wurde. Gegenüber einer höchst widersprüchlichen und damit bislang weithin wirkungslosen Gestaltung des strukturellen Rahmens über die Politik können praktische Ansätze, die ökologische oder soziale oder entwicklungspolitische Ziele im Tourismus nachhaltig realisieren wollen, auf eine erfindungsreiche und breite Palette blicken. Die bekanntesten »Instrumente« sind Labels und Gütesiegel, Wettbewerbe und Tourismus-Preise, Ökosteuer und Qualitätsmanagement, verbesserte Ausbildung, Selbstverpflichtungen und Ethikkodizes. Auch von Prüfungen der Umwelt- und Sozialverträglichkeit im sinne des Vorsorgeprinzips ist viel die Rede, Bewusstseinsbildung und Informationsarbeit hofft auf Verhaltensänderung durch Einsicht, integrierende Regionalplanung berücksichtigt den verflochtenen Charakter des Tourismussektors mit Verkehr, Beschäftigung, Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Landwirtschaft.

Ein Statement für oder gegen die Sinnhaftigkeit oder Wirkungsmacht einzelner Instrumente würde kaum einer Überprüfung standhalten. Schließlich ist die erstaunliche Vielfalt an Initiativen ja gerade Resultat der Vielfalt an Problemen, die der Tourismus verursacht. Zudem spiegeln sich in der existierenden Palette von Ansätzen auch Interessengegensätze oder unterschiedliche Prioritäten wieder, denn nicht jedes Instrument kann Naturerhalt, Gerechtigkeit und lokale Einkommensmöglichkeiten gleichermaßen garantieren. Ein Instrumentenmisch mag Synergien freisetzen, kann aber ebenso lähmende Folgen haben. Welche konkreten Instrumente aus den vier Bereichen Vorsorge, kooperative Strategien, (finanzielle) Anreize, regulative Eingriffe und Informationsarbeit jeweils kombinierbar und angemessen sind, lässt sich kaum generalisieren und erfordert viele Einblicke sowohl auf lokale wie globale Rahmenbedingungen eines jeden touristischen Projektes. So empfiehlt das Öko-Institut nach einer Analyse der touristischen Aktivitäten und einer Stoffstromanalyse sechs komplexe Handlungsansätze für umweltpolitische Ziele (Last Minute für den Umweltschutz. Perspektiven für die Zukunft des Reisens, Freiburg 2001). Eine Analyse der Aspekte Umweltgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit setzt hingegen ganz andere Prioritäten. Ein bislang kaum realisierter Aspekt – aber aus entwicklungspolitischer und emanzipatorischer Sicht unverzichtbar – ist die vorinformierte und aktive Teilnahme und Mitsprache aller Akteure, auch der einheimischen Bevölkerung, am touristischen Planungs- und Umsetzungsprozess.

Während die frühen Kritiker die individuellen Handlungsspielräume der Reisenden unterschätzten, verkennt die anders-reisen-ist-besser-reisen Philosophie, dass die viel beschworene »Macht der Konsumentinnen« durchaus Grenzen hat. Auch der gute Wille vieler kleiner Anbieter, die mit viel Mühe ökologisch verträgliche und sozialverantwortliche Kriterien berücksichtigen, hält oft der wirtschaftlichen Realität nicht stand. Wenn zunehmend offene Märkte das Konkurrenzgerangel unter den Anbietern verschärfen, gestalten und bestimmen diejenigen den Tourismus, die über Sozialdumping und Ressourcenverschleiß Vorteile erwirtschaften. Das populäre Motto der Tourismusunternehmen »nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt” ist nur so viel wert, wie eine gesellschaftspolitische Rahmung dieses Motto stützt. Tatsächlich stehen dem professionellen Engagement vieler gemeindebasierten Initiativen und dem neuerlichen Versuch, faire Absprachen für faires Reisen zu entwickeln, wenig verbindliche gesetzliche Regeln gegenüber, die diese Mühen honorieren. Sicher ist das Motto, sich aufs Machbare zu konzentrieren und mit guten Beispielen (best practice) voranzugehen, verlockend und zeugt von einem ungeheuren Engagement. Doch sollte bei aller Initiative und allem guten Willen das Wünschenswerte nicht auf Kosten des Machbaren aus dem Blick geraten - auch deshalb ist eine Kritik an der aktuellen strukturpolitischen Rahmung des Tourismus für die lokalen Initiativen und pragmatischen Ansätze letztlich nicht verzichtbar.

1970 reisten gerade mal 63.025 Personen aus dem Ausland in die Dominikanische Republik. Nur etwa ein Drittel von ihnen waren Urlauber. In den 80er Jahren wurde dann die Dominikanische Republik, bald zu einem der wichtigsten Zielgebiete des Karibiktourismus mit 1,19 Millionen internationalen Touristen im Jahr 1992. Fünf Jahre später, 1997, hat sich diese Zahl abermals mehr als verdoppelt auf über 2,5 Millionen Urlauber. Dabei kamen die meisten von ihnen (405.000) aus Deutschland, von denen viele All-inclusive bei TUI buchten.

Bis Ende 1996 wurden in der Dominikanischen Republik etwa 1,2 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Hotelinfrastruktur von insgesamt 35.729 Zimmern investiert, wobei vor allem Großprojekte gefragt waren. Folglich haben inzwischen drei Viertel der Hotels auf der Karibikinsel mehr als 100 Zimmer. 51,6 Prozent der gesamten Hotelzimmerkapazität der Dominikanischen Republik waren 1996 in den Händen ausländischer, vornehmlich aus Spanien stammender Investoren. Doch die Tourismusentwicklung war 1996 auf der Dominikanischen Republik noch nicht abgeschlossen. Seitdem sind dort mindestens weitere 8.454 Hotelzimmer im Gesamtwert von über 43l Millionen US-Dollar fertiggestellt oder genehmigt worden. »Zur Zeit expandieren«, so das Fremdenverkehrsamt der Dominikanischen Republik 1998, »alle Hotelketten und bedeutenden Hotels, die keiner Kette angehören, in ihren ursprünglichen Gebieten oder in anderen Regionen.« Die Tourismusbehörde geht davon aus, dass bis zum Jahr 2000 zudem mehr als 850 Millionen US-Dollar in den Tourismus der Republik investiert werden. »Zusätzlich zu den Hotelinvestitionen wurden bereits Kontakte zu potentiellen Investoren aufgenommen, die in die Entwicklung von Küstengebieten und Sporthäfen investieren möchten, wodurch neue Gemeinden entstehen werden.« So die Erfolgsmeldung des Fremdenverkehrsamtes.

Ein Großteil der Gewinne aus den Hotelanlagen - über fünfzig Prozent - fließt bereits ausser Landes in die Taschen der internationalen Hoteleigner, gibt selbst die Tourismusbehörde des Karibikstaats zu. Trotzdem beliefen sich die Nettoeinnahmen in Devisen aus dem Tourismus - ausgehend von den Daten der Zentralhank der Dominikanischen Republik - im Jahr 1996 auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Dies rnachte den Tourismus zur Hauptdeviseneinnahmequelle der Dominikanischen Republik und umgekehrt den Karibikstaat zu einem Abhängigen der internationalen Tourisniusindustrie.

Dem üblichen Entwicklungsmodell folgend will die Dominikanische Republik auch Öko- oder Naturtouristen anlocken, doch gleichzeitig steht weiterhin die Förderung der konventionellen Tourismusarten auf dem Programm. »Diversifikation« heißt das Zauberwort. Zitat aus einer Pressemitteilung des dominikanischen Fremdenverkehrsamts 1998: »Wir sollten im ganzen Land Kongresszentren einrichten: in Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Can, La Romana, Juan Dolio... Wir sollten thematische Schwerpunkte fördern, Golftourismus, Nachtclubs, Zentren für kulturelle Veranstaltungen sowie Freizeitparks der Touristenklasse... In bezug auf die Küstenbereiche steht die Entwicklung noch vollkommen aus. Da sind Manzanillo, Montecristi, Luperón, Samaná und der Osten. Es ist schmerzhaft, dass an unserer Nordküste jährlich mehr als 50.000 Yachten und Segelschiffe auf ihrem Weg nach Saint Thomas, Puerto Rico und anderen Inseln der östlichen Karibik vorbeiziehen und dass unser Land nicht über entsprechende Häfen verfügt.«

Gefördert werden diese Tourismusfantasien und -pläne der Dominikanischen Regierung von der Regierung Andalusiens und der spanischen Zentralregierung, da vor allem Investoren aus Spanien die Hotelbranche der Dominikanischen Republik bestimmen. So bewilligte 1998 die staatliche spanische »Agentur für internationale Zusammenarbeit« für drei Jahre die Mittel für den Tourismus-Marketingplan der Dominikanischen Republik. Ziel des Planes: Weitere Verdopplung der Urlauberzahlen von 1996 auf fünf Millionen Urlauber jährlich im nächsten Jahrzehnt. Wer will, kann dies als nachhaltige Entwicklung bezeichnen. Aber ob diese Art von nachhaltiger Entwicklung im Sinne von Ökologie und mit den Zielen der »Umwelt- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen» (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro vereinbar ist?

Wahrscheinlich ist sie nicht mal mit dem Ziel vereinbar, die Verarmung der einheimischen Bevölkerung in dem beliebten deutschen Reiseland zu stoppen. Dank der bisherigen touristischen Investitionen verfünffachte sich zwischen 1980 und 1997 die Zahl der ausländischen Urlauber auf rund 2,5 Millionen. gleichzeitig verzehnfachten sich im selben Zeitraum die Deviseneinnahmen aus dem Tourismus, von 172,6 Millionen US-Dollar auf 1,8 Milliarden US-Dollar 1997. Dieser touristische Geldregen erreichte allerdings nicht die Bevölkerung des 1997 rund 8,2 Millionen Einwohner zählenden Karibikstaats. Im Gegenteil: Parallel zum Tourismusboom der 80er und 90er Jahre verarmten die Einheimischen zusehend. Lebten 1985 »lediglich« rund 2,6 Millionen Menschen der Dominikanischen Republik unter der Armutsgrenze (47 Prozent der damaligen Bevölkerung), sind es heute schon 4,7 Millionen oder 57 Prozent der Dominikaner, die offiziellen Zahlen zufolge als arm gelten. Ein Fünftel davon lebt sogar unter extremen Armutsverhältnissen in dem touristischen Boomland.

Tourismusförderung in der Dritten Welt durch Entwicklungshilfe? Was widersinnig anmutet, ist alltägliche Praxis nicht nur der deutschen Entwicklungspolitik. Die Palette der Tourismusförderung aus den Mitteln der staatlichen Entwicklungshilfe ist bunt. Zu den geförderten Projekten gehört das gediegene Vier-Sterne-Hotel ebenso wie das einfache Naturparkcamp, der Charterflughafen ebenso wie der Mountainbike-Rundkurs. Auch Schulen für das Service-Personal, Tourismus-Entwicklungsplan, bunte Werbebroschüren oder medienstarke Presse- und Messeauftritte der Tourismusbehörden im westlichen Ausland werden finanziell unterstützt. Hier wird ein Überblick darüber gegeben, was bis Mitte der 90er Jahren an Entwicklungsgeldern und -projekten der Tourismusförderung diente.

Dem Tourismus als größtem Wirtschaftszweig der Welt wird allgemein eine glänzende Zukunft vorhergesagt. Auch Länder, die ansonsten unter »wirtschaftlich uninteressant« aufgelistet werden, sollen davon profitieren, argumentieren die Befürworter der Tourismusförderung für die so genannten ›Entwicklungsländer‹. Die Entwicklungspolitik näherte sich vor diesem Hintergrund in den90er Jahren wieder der Förderpraxis an, die bis Ende der 60er/ Anfang der 70er Jahre üblich war. Bis Ende 1971 war der Ausbau des Tourismus durch das für Entwicklungshilfe zuständige Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) mit insgesamt 334,6 Millionen DM unterstützt worden. Aufgrund der massiven Kritik an den negativen sozialen und kulturellen Auswirkungen des Tourismus in der Dritten Welt wurde die öffentliche Tourismusförderung durch Deutschland in den 70er und besonders in den 80er Jahren jedoch stark reduziert. 1974 erstellte das BMZ tourismuspolitische Leitlinien, in denen erstmals die problematischen Auswirkungen des Ferntourismus Erwähnung fanden. Die Leitlinien sahen die Förderung des Tourismus im Rahmen der Entwicklungshilfe nur für Länder vor, die in einem frühen Stadium der Tourismusentwicklung steckten und ein hohes Maß an zusätzlichen Devisen benötigten. Die Einnahmen aus dem Tourismus sollten die einheimische Kapitalbildung stützen und in andere Wirtschaftsbereiche hineinwirken. Sofern diesen Kriterien genüge getan wurde, kümmerte sich im folgenden jedoch niemand mehr um mögliche wirtschaftliche, soziale und kulturelle Auswirkungen des Tourismus für die Betroffenen. Ökologische Fragestellungen blieben unerwähnt, weil davon ausgegangen wurde, dass durch den Tourismus die Natur in ihrer Ursprünglichkeit erhalten werde.

Als in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit während der 80er Jahre die Umweltverträglichkeitsprüfung zur Pflicht wurde, gerieten die veralteten Tourismusleitlinien von 1974 in Vergessenheit. Erst in den 90er Jahren rückte die Diskussion um Ausmaß, Ziele und Inhalte einer Entwicklungshilfe für den Tourismus wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein. Die Befürworter der Tourismusförderung erhielten durch die BMZ-Studie »Tourismus in Entwicklungsländer« (Aderhold u.a. 1993) Rückendeckung. Die Autoren rügten die bisher geübte Abstinenz in Sachen Entwicklungszusammenarbeit auf dem Gebiet des Tourismus. Sie bemängelten die fehlende soziale und ökologische Anpassung der bisherigen Richtlinien und verbanden mit der Forderung nach ihrer Überarbeitung die Hoffnung auf eine vertretbare Tourismusförderung.

In die gleiche Richtung zielte ein Vorschlag der »Arbeitsgruppe Ökotourismus« (1995) des BMZ: Diese hatte unter anderem einen Kriterienkatalog entwickelt, wie »Ökotourismus« im Rahmen von Entwicklungshilfe gefördert werden könnte. Anfang 1997 reagierte der Bundestag auf diese Vorschläge und und verabschiedete einen Tourismus-Leitantrag der Regierungsfraktionen gegen das Votum von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Dieser Antrag, der ein Jahr lang durch die verschiedenen Ausschüsse gewandert war, wurde trotz starker öffentlicher Kritik bis auf einen kurzen Ergänzungssatz in seiner ursprünglichen Form angenommen. Das erklärte Ziel, so die fremdenverkehrspolitischen Sprecher Olaf Feldmann (FDP) und Rolf Olderog (CDU), sei eine deutsche Entwicklungshilfe, die verstärkt auf eine imagefördernde Vorreiterrolle der Bundesregierung bei einer neuen »sozial- und umweltverträglichen Tourismuspolitik« hinwirke.

Genau dies ist jedoch mehr als zweifelhaft. Der Leitantrag gab nämlich vor allem einer Reihe von Mären über den Tourismus in der Dritten Welt erneut Auftrieb: Der Tourismus biete vor allem den Ländern eine große Chance, die in anderen Wirtschaftsbereichen ein geringes Entwicklungspotenzial hätten. Die Tourismusausgaben im Ausland seien daher zu den Entwicklungshilfezahlungen hinzuzuzählen. Diese Annahme wurde jedoch in der Vergangenheit bereits vielfach widerlegt. Beispielsweise geht die viel beachtete Studie von Katrina Brandon im Auftrag der Weltbank davon aus, dass 55 Prozent der Tourismuseinnahmen in die Länder des Nordens zurückfließen; bei Ländern mit geringer Ausstattung an Infrastruktur beträgt diese Rate sogar bis zu 90 Prozent. Und gerade dort, wo der gemeinhin als umweltverträglich und sozialverantwortlich angepriesene Ökotourismus stattfinde, bleibe am wenigsten Geld in den bereisten Ländern.

Insgesamt zeichneten sich die neuen Leitlinien vor allem durch moralische Appelle an die Reiseindustrie und die Reisenden aus. Politische Instrumente und Maßnahmen, mit denen die postulierten Forderungen nach Sozial- und Umweltverträglichkeit durchgesetzt werden könnten, wurden nicht benannt. Die Leitlinien sahen zwar vor, lokale Umweltgruppen zur Mitwirkung an der Tourismusentwicklung einzuladen, dies bedeutete aber noch lange nicht, dass deren Ansichten bei der Konzeption berücksichtigt worden wären. Von Partizipationsmodellen, die der ansässigen Bevölkerung Raum zum Mitplanen und Entscheiden lassen, war bis dahin nichts zu lesen. Keine Erwähnung in den Leitlinien fanden auch die globalen Entwicklungen, die den internationalen Tourismus erheblich beeinflussen. So ist beispielsweise die Reduzierung der klimagefährdenden Flugreisen nicht vorgesehen, da dieses Problem kurzfristig nicht lösbar sei.

Die Regierungsfraktionen hatten leichtes Spiel bei der Zurückweisung von Kritik und Änderungsvorschlägen, da sich die Oppositionsfraktionen nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen durchringen konnten. Dabei hätten für Änderungen durchaus Chancen bestanden, zumindest was die Abschnitte über Kinderprostitution und Sextourismus betrafen. Denn nach dem bemerkenswerten Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern im August 1996 in Stockholm war die Öffentlichkeit für diese Themen hochgradig sensibilisiert. Die Bundesregierung sah sich in dieser Frage zur Zusammenarbeit mit den Hilfswerken, Kinderschutzgruppen und Menschenrechtsorganisationen veranlasst. Diese zukunftsweisenden Ansätze einer Zusammenarbeit fanden jedoch nirgends Eingang in die Leitlinien.

Erst mit Verspätung ist die Opposition aufgewacht und hat das Vakuum bei den zukunftsweisenden Modellen für die Tourismuspolitik erkannt. Das Bündnis 90/Die Grünen hat im April 1997 »Eckpunkte zur internationalen Tourismuspolitik« formuliert, in denen der Tourismus nicht nur auf der Ebene der konkreten Projektförderung abgehandelt, sondern in Bezug zur internationalen Entwicklung gesehen wurde. Die hinter den »Eckpunkten« stehenden tourismuspolitischen Ziele kommen in den drei Schlagworten seltener, länger und intensiver Reisen zum Ausdruck. Als zentrale politische Instrumente zur Umsetzung wurden u.a. genannt: Tourismusplanung unter Beteiligung der betroffenen Bevölkerung, verbindliche internationale Vereinbarungen für einen zukunftsfähigen Tourismus und die Einführung der Kerosinsteuer zur Reduzierung des Flugverkehrs. Bemerkenswert ist am Papier der Grünen aber vor allem, dass sie einer Förderung des Tourismus im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit nun ebenfalls nicht mehr ablehnend gegenüberstehen.